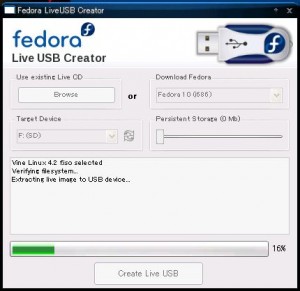

https://fedorahosted.org/liveusb-creator/

からliveusb-creator-3.6.3.zipをダウンロードします。

解凍してliveusb-creator.exeを起動後

Browseを押しVineLinuxのisoファイルを選択

インストール用USBメモリーにしたいUSBメモリーを選択後

Create Live USB

をクリックしてインストール開始

Category Archives: Linux (Server) - Page 22

Vine Linux USBメモリーからインストールする。

サーバーが無事復旧しました。

サーバーがBIOS画面で止まってしまって直らなかったのでCOMSクリアーしたら

なんと、うんともすんとも言わなくなって、お亡くなりになってしまいました。

配線に問題はありませんでしたし、電源も問題ありませんでした。

マザーボードが終わったかなと(汗

本日、バックアップもとっていたので何とか復旧できないかと

新しいサーバーを中古で5000円にて入手。

HDDを乗せ変えて起動したところ流石Linux、

起動途中で新しいハードウエアを確認していきドライバをインストールしてくれました。

しかし、問題が。。。。。。

X Server~~~っと

Xウインドウシステムがおかしいと・・・・・

実はビデオボードが変わったのでエラーになったと言う訳です。

仕方なく、他のHDDに一回買ってきたサーバーでVineLinuxをインストールして

そのHDDの/usr/X11R6と/etc/X11をコピーして元々使っていたHDDに上書き保存したら無事起動しました。

そういえば、近々PCが5台になるかも知れません。

何に使おうかな^^

Movable Type WordPress P_BLOG 対応

サーバーの設定をし直し、Perl用MySQLモジュールを導入しました。

現在当サーバーで利用可能と確認したWeblogプログラムは

Movable Type WordPress P_BLOG

の三種類です。

Movable Typeの場合MySQL Ver5系を使用するとMovable Typeが対応していなく

インストール時にエラーがでる事がわかっております。

エラー内容

‘/mt-static/’が見つかりませんでした。

ファイルをmt-staticディレクトリに移動するか、設定を修正してください。

解決策

ファイル

mt-config.cgi-original

を

mt-config.cgi

へリネームし、内容を以下のように編集

===========================

mt-config.cgiの編集場所

===========================

CGIPath http://サーバーにアップロードしたMovable TypeまでのURL

#StaticWebPath http://www.example.com/mt-static ←コメントアウト

##### MYSQL ##### ←設定

ObjectDriver DBI::mysql

Database データベース名

DBUser ユーザー名

DBPassword パスワード

DBHost localhost

##### POSTGRESQL ##### ←すべてコメントアウト

#ObjectDriver DBI::postgres

#Database DATABASE_NAME

#DBUser DATABASE_USERNAME

#DBPassword DATABASE_PASSWORD

#DBHost localhost

##### SQLITE ##### ←すべてコメントアウト

#ObjectDriver DBI::sqlite

#Database /path/to/sqlite/database/file

===========================

このように編集後サーバーに属性755でアップロードして

https://www.orsx.net/~ユーザー名/cgi-bin/Movable Typeのディレクトリ/mt.cgi

にアクセスしインストールを進めるとMovable Typeでブログを開設することができます。

ユーザーディレクトリ CGI実行 index.html省略

ScriptAliasMatch /~(..*)/cgi-bin/(.*) /home/$1/public_html/cgi-bin/$2

と

AliasMatch /~(..*)/cgi-bin/(.*) /home/$1/public_html/cgi-bin/$2

の違いについて説明します。

結構説明してくれる所は少なく重要な情報なので覚えておいて損は無いものです。

いずれも上の記述はApacheの正規表現で記述されていますが

ScriptAliasMatchは指定したディレクトリ

(ここではユーザーごとのpublic_html以下の/cgi-binディレクトリ内)

にあるファイルをPerlで記述されたファイルと扱いすべて実行してしまいます。

AliasMatchは

AddHandler cgi-script .cgi .pl

で指定された通り拡張子が .cgi .plである物のみPerlで記述されたファイルと扱い実行してしまいます。

よってScriptAliasMatchでCGI実行用ディレクトリを指定してしまうと

DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php index.cgi

で記述した内容と矛盾してしまい結果的にindexを省略できなくなってしまいます。

WordPress アップロード ファイル サイズ 設定

以前から困っていたのが

WordPressでファイルをアップロードするとき2Mbまでしかアップロード

できないという事でした。

ネットで調べても詳しく紹介されているところが無く困ってました。

ですが、解決方法を知りましたので紹介しておきます。

実は、WordPressの設定の問題ではなくPHPの設定の問題でした

#vi /etc/php5/php.ini

で以下の場所を変更しましょう。

おそらくここの設定を行えば、PHPで記述されたアップローダーも

自由に扱えるかと思います。

数字を好きな大きさに変更してください。

今回は

upload_max_filesize = 10M

で設定しています

;;;;;;;;;;;;;;;; ; File Uploads ; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Whether to allow HTTP file uploads. file_uploads = On ; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not ; specified). ;upload_tmp_dir = ; Maximum allowed size for uploaded files. upload_max_filesize = 10M

編集後Apacheの再起動をお忘れなく。

# /etc/rc.d/init.d/apache2 restart

SSHを使ったサーバー遠隔操作 Poderosa

SSHを使ったサーバー遠隔操作

お勧めサイト

リモートアクセスにはSSHを使いましょう

操作には端末を使うのでコマンドがある程度打てなければいけません。

ですが中々便利のでSSHサーバーを設定して使ってみてはいかがでしょう。

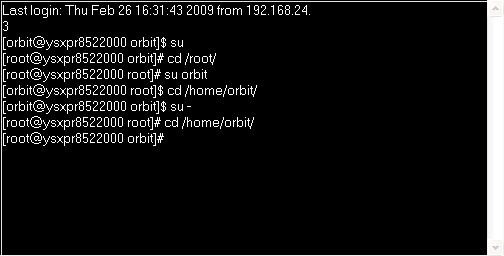

コマンド su と su - の違い

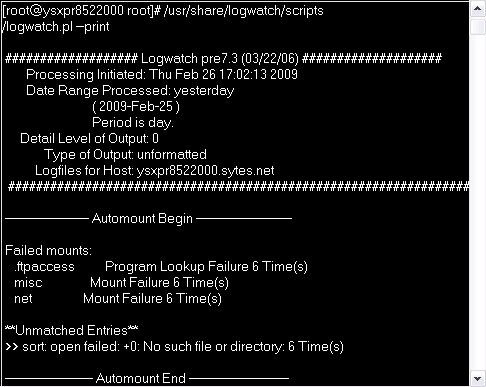

logwatch ターミナルに出力

Linux ショートカットキー シャットダウンと再起動

マウスが認識されない!?

ってな、ついさっきの私になる前に必ず覚えましょう。

いつか絶対必要となるので(汗

電源ボタンへ直行なんてパソコンが泣いても知りませんよ。

端末が使えるのであればrebootで何とかなります。

もしも、何もできねぇ・・・・・

んな時は

[Ctrl] + [Alt] + [Delete] Linuxシステムの強制再起動

非常の時使用してください。

そのほかのショートカットキー

キーボードショートカット

最近のコメント